『スラムダンク勝利学』著者に訊く、「THE FIRST SLAM DUNK」

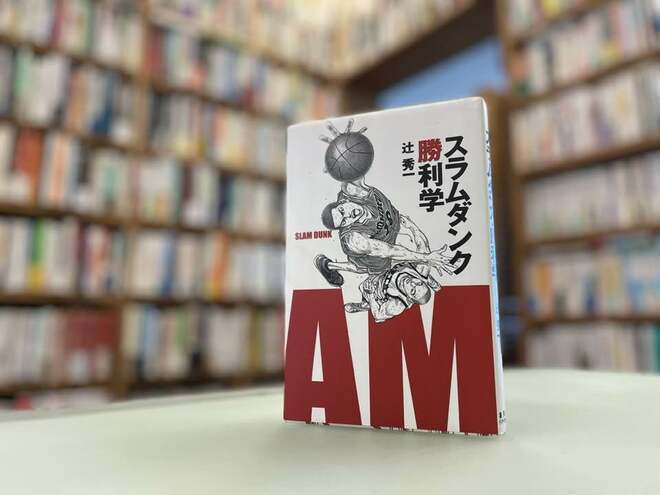

2000年10月に『スラムダンク勝利学』(集英社インターナショナル刊)を著して、多くのスポーツ関係者にわかりやすく「SLAM DUNK」の考え方や哲学を伝えた株式会社エミネクロス 代表取締役 スポーツドクター 辻 秀一氏。すでに映画「THE FIRST SLAM DUNK」の鑑賞回数は10回を数えるという。辻氏に同映画から感じたこと、考えたこと、スポーツ界やフィットネス界への提言などについて、インタビューした(以下、敬称略・訊き手 本誌編集長 古屋 武範)。

-

辻 秀一1961年東京生まれ。北海道大学医学部卒業後、慶應義塾大学で内科研修を積む。人の病気を治すことよりも「本当に生きるとは」を考えて、人が自分らしく心豊かに生きること、すなわち“人生の質=クオリティーオブライフ(QOL)”のサポートを志す。その後、スポーツにそのヒントがあると考え、慶大スポーツ医学研究センターを経て、人と社会のQOL向上を目指し株式会社エミネクロスを設立。

辻 秀一1961年東京生まれ。北海道大学医学部卒業後、慶應義塾大学で内科研修を積む。人の病気を治すことよりも「本当に生きるとは」を考えて、人が自分らしく心豊かに生きること、すなわち“人生の質=クオリティーオブライフ(QOL)”のサポートを志す。その後、スポーツにそのヒントがあると考え、慶大スポーツ医学研究センターを経て、人と社会のQOL向上を目指し株式会社エミネクロスを設立。

今から20年以上も前の話になるのですが、2000年に『スラムダンク勝利学』を書こうと思った動機について、まず振り返ってみていただけますでしょうか?

もともと私は、慶應病院で内科医をしていました。研修医のときには1日20時間くらい働くほどの忙しさでした。そんなブラックな毎日を過ごしながらも30歳となり、ようやく心筋梗塞や脳梗塞などの患者さんが来ても、きちんと対応できるようになりました。

そんな折、たまたま「パッチ・アダムス」という1本の映画に出会います。この映画のテーマが「Quality of Life」でした。「あぁ、人生には質があるんだ」。それまで質のことなど考えることなく過ごしてきたので、ものすごく心に刺さりました。大学までバスケをしていたのですが、スポーツも勉強も仕事も、やらなければいけないことに追われ、気合と根性で頑張っていて、それなりの成果は残していました。ですが、とてもしんどかったんです。どこかでストレスを感じていたのでしょう。だから、「パッチ・アダムス」が刺さったんだと思います。

ラッキーなことに、本物のパッチ・アダムス氏が来日することになり、その講演会にも足を運びました。すると、彼はすべての質を決めているのは、心の状態なのだというのです。「心の状態が乱れたまま何かをしていると、その行動の質は悪くなります。対話していると、関係の質が悪くなります。そこにいるだけでも、空間の質が悪くなります」。こんなふうに語っていました。「そうか、心の問題なんだ」。そう思ったものの、今から精神科医に転じるのもどうかなと思いました。心のマネジメントをする仕事に就いて、私自身も質の高い生き方をしたいと思ったのですが、どうしたらいいのか大いに悩みました。

そこで、日本の心理学会に行ってみたのですが、私には全くおもしろくなかった。それで、メンタルトレーニングを追究しているアメリカの応用スポーツ心理学会に、思い切って行ってみたんです。そうしたら、これが、とてもおもしろかった。NBAにチームワークトレーニングを提供していたり、オリンピアンのメンタルトレーニングをしながらも、NYのバンカーのメンタルトレーニングしている人がいたりと、ものすごく実学よりで、実践的で、こんな人たちのように、日本で活躍したいなと思うようになったのです。でも、当時の仲間に相談すると、皆、怪しむんですよ(笑)。そこで、どうしようかと考えていたのですが、ちょうどその頃、日本には『SLAM DUNK』の漫画を読んでいない人がいないくらいいたので、「そうだ、この漫画を使ってメンタルトレーニングをしたら、皆から怪しまれずに多くの人が関心をもってくれるのではないかと思ったのです」

なるほど、いいアイデアですね。

起死回生ではないでしょうか(笑)。まずは、漫画を切り抜いて、そこに私が解説をつけたものを、慶應義塾大学のスポーツ関係者に配ったのです。そうしたら、どこからともなく早稲田大学にもその孫コピーがまわるようになり、どんどん拡散していったのですが、これは完全に著作権違反ですから、マズイですよね(泣)。そこで原作者の井上雄彦先生に、何とかお会いして相談したいと思ったのです。知り合いの知り合いの知り合いのつてをたどって、どうにか下北沢の居酒屋でお会いできることになり、これまで話してきたことを井上先生にも話して、「こんな本を書きたいと思っているんです」と、熱い思いとともに伝えたら、「それは、おもしろいですね。それなら、ぜひ書いてみたらいかがですか」と言ってくださったんです。それで、私にとって人生初の本が、あの『スラムダンク勝利学』になったわけです」。

よかったですね、井上先生に直接会えて、許可もいただけて。

そうなんです。その後も、実際の原稿を1章書くごとに、先生に確認してもらい、執筆していきました。

『スラムダンク勝利学』で、一番伝えたかったことは、どんなことだったのでしょう?

一般的な心理学においては、どんな職種であれ、自分らしく、自分の力を発揮できている状態を「フロー」(チクセントミハイ)と言います。実は、このことが科学的な知見として発表された1970年代よりはるかに昔、日本でも、宮本武蔵が『五輪書』の「水の巻」のなかで「水の心」を大切にすることの重要性について説いていました。「水の心」とは、心を広く、真っ直ぐにして、緊張しすぎることもなく、緩むこともない心の状態をいいます。武蔵は、日常も戦場でも常に変わることのない「水の心」でいることが大切だと述べているのです。「フロー」や「水」は、「ゆらがず、とらわれず」という心理状態を表すのですが、それは私の言葉で言うと「機嫌よく」ということになります。自分で自分の機嫌をとって、そういう心の状態になれるようにするにはどうすればいいのか?ということが、私のテーマなのです。逆に言うと、ここに問題があるということです。自分で自分の機嫌を取れずに不機嫌になっている大人が、その心の状態で人を動かそうとすると、結局はいい組織になれず、そこでは質のいいパフォーマンスも発揮できません。無理に外の状態に合わせポジティブになっていこうとするのではなく、自分の機嫌を自分でマネジメントしていくことが大事になるのですが、応用心理学ではそれを「ライフスキル」といいます。私は、この「ライフスキル」を「SLAM DUNK」というみんなが大好きな漫画を通して伝えたかったのです。

そういう観点から、SLAM DUNKのキャラクター一人ひとりを取り上げると、まずは、花道。彼には、一生懸命と言うライフスキルがあります。多くの人は結果の楽しさで生きているけれど、実際にはそれは外にあるので、一生懸命で楽しく動けることが、人間としてのプリミティブな機嫌の源なのです。なぜなら、一生懸命で楽しく動けることは、自分の内にあり、自分で決められることだからです。花道は、それを体現しています。だから、花道を見ると、皆がその身体能力以上に、その心の内から湧き上がる一生懸命さに惹かれているんじゃないかと思うのです。そうでしょう? 子どもの頃は、皆、夢中になって泥団子を転がしていたじゃないですか(笑)。それがだんだん大人になるにつれて、「お前そんなことして、ダレトク?」などと言うようになり、やがて一生懸命はつらいことで、だからそれによって得をすると楽しくなるんだなんていうふうに考えるのが当たり前のようになっていってしまうんですよね。

流川は、何が「ライフスキル」かというと、チャレンジの喜びです。例えば、大谷翔平君が、なぜあんなに質の高いプレーができているかというと、一生懸命の楽しさに加え、チャレンジの楽しさで動いているからですよ。大谷君は、そういう意味では「ライフスキル」の“金字塔”みたいな人ですよね。

ゴリは、チームに誰もいないときから全国制覇という根拠のない目標を掲げて、取り組めるところが、「ライフスキル」です。目標というのは、誰もが根拠によって立てがちですが、本来は自分がどうなりたいかで立てることのほうが重要で、そのほうがエネルギーが湧くのです。根拠がなくても自分のなりたい目標を掲げて取り組むと、自然に仲間が集まるなどして、根拠は後からついてきます。

こうした内から湧き出るような根拠のない目標って、ビジネスパーソンにも必要とされているのではないでしょうか。『スラムダンク勝利学』を書いたときに、実はジャパネットたかたの当時の社長の高田明さんから連絡をもらい、「スポーツ選手がメンタルトレーニングをしているのに、ビジネスパーソンがそれをしていないのはおかしい。わが社に来て、メンタルトレーニングをしてくれませんか」と依頼され、それ以来、毎月伺って従業員のメンタルトレーニングをさせていただくことになったのです。

三井くんは、あきらめないこと、そして今に生きることが「ライフスキル」です。諦めてしまう人というのは、たいてい過去と未来に生きています。過去の根拠に基づいて、「あぁ、もう20点も差がついてしまった」とあきらめたりします。先の高田社長も、「今に生きる」ことを信条にしていて、著書などでも「そのとき目の前にあった課題に真剣に取り組み、階段を一段、一段上がっていたら、気づけば多くのお客さまにご利用いただける会社になっていました」とか、「(他人と比べるのではなく)昨日より今日、今日より明日、少しでも自分を高めていこうと努力すれば、それだけでいつか自分がなりたいと思う自分になれる」「人の悩みの99%は、悩んでもどうにもならないこと。過去の出来事にとらわれたり、将来のことを不安に思ったり、皆悩まないでいいことで悩んでいる」、「他人からしたら明らかに失敗に見えるようなことでも、失敗と思わないような心のくせをつけるといい」など、過去や未来にとらわれず、今に注力する姿勢が幸福を呼ぶことを伝えています。三井君も、今に生きています。また、花道に至っては、「オレは今なんだよ!!」という名言がありますよね。

りょーちんは、楽しむことを大事にすることが「ライフスキル」です。

小暮くんは、応援することが「ライフスキル」です。応援するのは、自分のためなんです。タイガー・ウッズは、競り合う相手の勝負所のパットに対し「頑張れ!」と心のなかで唱えているというのは、有名な話ですよね。勝つためには当然外してくれたほうがいいはずなのに、彼は、応援することが自分の心を整えると述べています。

なるほど。特に、「内」や「今」が、大事になるのですね。さて、今回の映画「THE FIRST SLAM DUNK」ですが、ご覧になられて、どんなところが心に響きましたか? さすがに、これは一言では語りつくせないとは思うのですが(笑)。

漫画は、31巻もあり、長きにわたり、先に話した人物像をゆっくり味わうことができるので、そのキャラクターに入り込めるのですが、映画はたった2時間で素早く流れていき、かつ湘北が山王工業に勝つという、とてつもない試合をメインに描きながら、あわせて個人のキャラクターも立たせていくというのは、ちょっと難しいんじゃないか、とまずは率直に思いました。もちろん、とても上手く作ってはいるのですが。ですので、映画は、個人のライフスキルというより、違う場面に感動しました。

ネタバレになりますが、私が最も感動したシーンは、インターハイで、湘北が山王工業に勝った次の試合で、ボロ負けし、湘南に戻り、海辺で、りょーちんのお母さんが、りょーちんに「おかえり」って、こうやって肩を揺するところです。なぜか? お母さんは、それまでりょーちんのことをソータというお兄さんと比べていたのですが、でもやっとりょーちんはりょーちんでいいんだと気づけて、やっと自分の中に帰ってきたということを、あの「おかえり」が表しているんだと思ったんです。りょーちん自身も、お兄ちゃんと比べて「オレはダメなんだ。お母さんに迷惑ばっかりかけている」とずっと思ってきていたのですが「オレは、オレでいいんだ」と気づけた瞬間が、まさに「おかえり」だったのではないかと思えました。

これまでに幾度となくこの映画を観て、井上先生が一番伝えたかったメッセージは、私が今とても大切にしている「自己存在感」ではないかと思いました。自己存在感というのは、ひたすら高めることを意識しなければならない自己肯定感と違い、「誰とも比べる必要もなく、あなたはあなたのままでいいんだ。あなたの代わりは誰もいないんだ」というものです。この視点で見ると、ゴリが、「オレは、河田兄に勝てるのか?」ととらわれているところに、三井くんが「お前はお前なんだ。ゴリはゴリなんだ」と言う場面など、随所に自己存在感の大切さを伝えるシーンがあったことに気づきます。

世間には、「自己肯定感」がはびこっていて、それが人々を苦しめているように思うのです。「(自己肯定感を高めるために)成功体験を積みなさい」「もっと頑張らないと」。そんなふうに言われ続け、一体どこまで自己肯定感を高めたらいいのでしょう。自己肯定感の高低を知ったり、そもそもそれ自体を高めようとしたりするには、周りや社会と比較しなければいけません。それをしたところで、自分らしさを感じることはできません。成功体験や自己肯定感の向こう側に、自分らしさはないのです。今、この瞬間の自分らしさを築けない限りは、自分らしくなれないわけですから、矛盾があるのです。「勉強しなさい」「100点取りなさい」「東大に入りなさい」「インターハイ、勝ちなさい」。そう言っていますが、そこを追求しても、自分らしさには辿り着けません。その割に、学校では「自分らしくありなさい」などと言われます。ですが、実際には、同調圧力が強くて、皆と同じでなければいけないというプレッシャーにさらされているわけです。

これからの時代は、ダイバーシティ(多様性)を活かすことが大事になっているので、自分らしくいることができる自己存在感が大事になると、私自身が思っていたところに、井上先生がこんなに素敵な映画で、私が思っていたことと同じことをメッセージとして伝えてくれていると思ったら、とても嬉しく思えました。このことはこれまでに幾度となくこの映画を観て、ようやく気づけたことなのですが。

日本の社会や経済は、「失われた30年」などと言われ久しく、このままでは「失われた40年」になりかねません。今の日本が抱える社会や経済の課題の解決に対しても、もしこの映画が何か示唆を提供してくれているとしたら、それはどんなことなのでしょうか?

私は、心が「ゆらがず、とらわれず」ご機嫌でいるという非認知的な脳をつくるライフスキルが、日本の教育にはないように思うのです。昭和以降、東大に入ることばかりを強いられて自分らしさを感じることがなく育った人たちが、政治や経済、文化といった領域のトップになっていったことの結果が、そうした状況をつくった一因だと思います。江戸時代の教育は、そうではなかったのではないでしょうか。もっと自分らしさを育んでいたからこそ、イノベーションを生み出せたのでしょう。そして、だからこそ寿命こそ今以上に短かったものの、幸福感が得られていたのでしょう。

日本は、欧米の認知的な手法を表面だけコピペして取り入れてしまったので、土台が崩れてしまったのです。だから、私が今やろうとしているのは、日本の未来を担う子どもたちの教育です。そうした教育に携わる大人たちにも、「機嫌よく生きるための非認知的な脳が備えるライフスキル」について話すのですが、響くのは残念ながら2割くらいなのです。それは、私が関わっているトップアスリートでも、同程度です。では、どんな人に響くのかというと、共通点は何もないのです。それまでの人生のなかで、多分お父さん、お母さん、学校の先生、近所のおじさん、おばさん、スポーツのコーチなど、人の内面を大切にする人と接しながら生きてきた人が、機嫌が大事ということを体感知として備え、脳の偏桃体や海馬にもそのことが深く刻まれ、その後、認知的な教育を受けたとしても「なんか違うな」と違和感をもち、自分の考え方、やり方でイノベーションを起こしていくというのが、そういう人たちの成育歴なのではないかと思うのです。

根本的な問題は、教育にあるので、私なりのアプローチで、その変革に取り組んでいきたいですね。いわゆる「スポ根」で教育したとしても、その先には、何も残りませんよね。

百歩譲ってかつての時代は、それでもよかったのかもしれませんが、少なくとも、今、そしてVUCAの時代と言われるこれからは、誰も答えがわからない時代なので、仮説をもって実験ドリブンに進んでいかなければいけないので、自己存在感を大事にして、それぞれの個性を認めてチャレンジを応援し、支えるといったリーダーシップが求められそうですね。

山王工業との試合中、タイムアウトをとったときに、湘北はまだ負けているにもかかわらず、ゴリが「お前らは、本当に腹が立つヤツばっかりだけど、このチームは最高だ!!」とつぶやくのですが、そのすぐそばで、流川と花道が「別に、お前のためにやってねえし」と言っています。それが、まさにこれからのスポーツの在り方であり、社会や経済の在り方でもあるのではないでしょうか。目的は共有するのですが、多様性のある人々の中で、それぞれが自分の役割を持ちながら、また能力を発揮しながら、その達成を目指すという方向に、流れていくと思います。今風に言えば、ティール型組織のソース(※傷つくかもしれないリスクを負いながら最初の1歩を踏み出し、アイデアの実現へ身を投じた個人)がゴリで、そのチームのメンバーは誰一人としてやらされていないわけで、それを大きく見守っていたのが、安西先生なわけですよ。もしその安西先生が、(『巨人の星』の)星一徹だとしたら、流川も花道も3日で辞めちゃっていると思うんですよね。企業に例えたら、湘北には、明らかにダイバーシティ経営としての理想的な環境が整っていた感じがします。そう考えると、井上先生は、すごいですよね。今から20年以上も前にこうしたイメージを持って、未来を想像し、理想的なリーダーシップや組織の在り方を描いたわけですから。漫画では、タプタプのメタボ体型の安西先生が、心筋梗塞で倒れるシーンも描かれていましたが、「そういうことが将来身の周りで頻繁に起こるようになるので、健康に注意して身体もフィットした状態を維持することが大切ですよ」というメッセージも出されていたととることもできます。

まだフィットネス業界は、コロナ禍の影響を完全には抜け出せずにいて、文字通り懸命に回復~再成長に向かい様々な取り組みをしているところなのですが、特にフィットネス業界で働く若者たちにとって、この映画がもし気づきや教訓となることがあるとしたら、どんなことがあるのでしょうか?

リーダーの在り方というのは、結局、内容と質へのアプローチなのです。何をどのような心でやるのかということで、人は生きています。ですが、これまでは、内容に関してだけ、認知的にゴリゴリとやってきたのです。企業で言えば、戦略を決め、タスクを決めて、やったかやらないかを確認し、できていなければ、なぜできないかを問われ…ということがずっとやられていたわけです。私も慶應病院にいた20歳代のときには、そんなふうな環境で勤務していました。ですが、人間がやることなので、どんな心で何を感じながらやっているのかという感度をしっかりと持っていないと苦しくなってくるんですよ。私たちが20歳代の頃は、社会や経済が単純だったので、気合と根性で頑張れば、何とか右肩上がりになって、幸せも少しだけだけれども感じることができていたけれど、何をやったらいいのかわからなくなってきた時代にも、相変わらず同じように「気合と根性で、頑張れ!!」といったようなことをしていると、どんどん右肩下がりになって苦しくなるわけです。

やはり「何をどのような心でやるのか」ということからすれば、「何を」は今の時代に合わせて深く考え直し、取り組んでいかなければならないけれど、その一方で「どのような心でやるのか」というところは、相手の心を慮(おもんばか)り「皆で機嫌よくやろう」といった声掛けをしたり、認めたり、見守ったり、期待をかけるよりも、支援や応援をすることが、求められるでしょう。このバランス感覚があったのが、安西先生でしょう。その前のデビルのときは、このバランスを欠き、期待、期待、期待、指示、指示、指示といったことをしていたので、結局、選手をつぶすことになってしまったんだと思います。

安西先生は、大事なときにも命令はしないけれど、「シュート2万本です」といったように明確な指示を出しますが、それ以外のほとんどのときには、支援のスタンスを取っています。これからの時代は、こうした指示と支援のバランスがいいリーダーが、求められるようになってくるでしょう。

選手に答えを見つけさせるリーダー、企業で言えば、部下やお客さまが、「これだ!」と自分の課題をあたかも自分が発見したように気づくことができるような対応をしていくことができるリーダーというのは、素晴らしいですね。

そう思います。でも、それには待つことも大事になります。そして、待つためには、リーダーがご機嫌であることが大事になります。それから、リーダーこそ、非認知的な脳が備える「ライフスキル」を自らセルフマネジメントできるようにする力が求められます。それが、これからのリーダーに求められる要件と言えるでしょう。

最後に、スポーツの魅力と(こうしたエンタメ文化も含めた広義の)スポーツ産業発展の意義、可能性についてお話しいただけましたら幸いです。特に、そこにスポーツ界のトップ選手や指導者らが担う役割といった視点で、何か示唆がいただけましたら幸いです。

スポーツ界のトップ選手も、単に試合で選手として活躍しようとするだけではなく、文化の土台としてのスポーツが果たす役割や恩恵を伝える人でもあるべきだと思っています。そここそ、まさにジュニアの育成や普及とつながるところです。

私は、スポーツの役割や恩恵を語るうえでのキーワードは、「元気」、「感動」、「仲間」、「成長」の4つだと思っています。欧米などでは、スポーツを文化であると捉える幹があるのですが、スポーツ文化論に関する著書や論文などを色々とあたると、そこには「医療性」、「芸術性」、「コミュニケーション性」、「教育性」という4つの要素があることがなんとなく見えてきます。これらの概念を、私なりにわかりやすい言葉にするなら「医療性」は「元気」、「芸術性」は「感動」でしょう。「コミュニケーション性」は「仲間」、そして「教育性」は「成長」と言えないでしょうか。この4つを感じることができないと、人間は、Quality of Lifeが低くなると思うのです。スポーツは、皆が勝てるわけではないですよね。優勝者や優勝チームを除いて、全部負けるわけです。ルーザーだらけのスポーツが、なぜなくならないかというと、人間には「元気」、「感動」、「仲間」、「成長」への欲求があるからだと思うのです。この4つを練習のときから大事にして、試合で表現し、この4つを求めている人々に提供するのがトップ選手の役割ではないかと思うのです。なぜ多くの人々がお金を払って、スタジアムやアリーナに出向き、トップ選手たちの試合を観たいかというと、この4つを得られるからではないでしょうか。トップ選手が講演などをすると「夢を持ってあきらめずにやり続ければ、必ずプロになれる」といった話をする人がいるのですが、子どもたちからすると、「それは、あなただからできたのではないですか?」と思ってしまうので、スポーツを通じて「元気」、「感動」、「仲間」、「成長」が感じられたり、機嫌よく生きることができたりするといった恩恵のほうをもっと伝えてほしいと思います。「SLAM DUNK」も、そうしたことを伝えていますよね。

ですが、今の日本のスポーツ界の現状をクールに見渡せば、野球界など、まだまだ体質が古臭いところがありますね。スポーツ産業発展のネックになってしまっていると思います。一部を除き、地域との交流も少ないですよね。本拠地となるスタジアム周辺の子どもたちが何か夢を持てたりする活動を積極的にしている球団は、まだまだ少ないですよね。

野球というスポーツの存在価値を、高度に抽象化して、社会的文脈の中に位置づけたときに、「自立」や「協力」といったことの大切さやそれの基本となることを身体知として学べる機会と捉え、もっと積極的に子どもたちが社会に出たときにも役立つことを提供してほしいですね。それにはトップ選手たちが、自分の技術や実績だけで報酬がもらえていると考えるのではなく、スポーツビジネスという大きなビジネスモデルがあり、ファンをはじめ、それを成り立たせている多くの関係者がいることも、きちんと認識し、そこに対して心からのリスペクトがほしいですね。

自分たちの報酬がどこから出てくるのかということを問うていないトップ選手が多いですよね。トップ選手は、改めて「使命」を問い直し、社会的視点を持って、しかるべき行動ができるようになってほしいですね。